休宁县商山镇黄村原名黄川,这座始建于唐末黄巢起义时(约公元880年),至今已有1100多年历史的古村落。这里因一座明代进士第而名扬国内,也因1997年一座清代“荫余堂”徽州古建筑漂洋过海远嫁到美国波士顿而蜚声海外。

近年来,休宁县以开展“美丽乡村”建设为契机,积极发挥中国历史文化名村优势资源,以全域环境整治、传统村落保护和“旅游+”为抓手,加大基础设施建设,对村中主干道两侧的破旧民房进行内部改造升级,打造米酒、火腿、冬笋等特色美食一条街,对进士第广场前池塘、荒田等进行水车、茅草房等传统农事设施还原,打造游购娱为一体的传统乡村旅游福地。

“十一”黄金周期间,黄村当地村民在“进士第”祠堂门前空地上用玉米、黄豆、辣椒等各种谷食拼晒出一幅巨大葫芦晒秋图,五颜六色的丰收图景,吸引了游客们前来观赏拍摄。

晒秋,“秋”指丰收的农作物和果实。何为晒秋,是指农民朋友农作物收获后,要先晒干才储藏。晒秋是泛指晒农作物,徽州地区属于亚热带,一年四季分明,加上又地处江南,温润潮湿,每个季节不同的作物收获后,分别都要晒干才可收拾,以免发霉变质。所以说,晾晒这种农俗现象,并非秋季“专属”,一年四季都有展示。比如春天晒笋干,夏季晒六月黄豆,冬季晒梅干菜。秋天收获农作物的品种和数量最多,这样晒秋就成了晒东西的统称。只不过秋季丰收季节,表现得更为丰富、更为“神韵”些罢了。

黄村的村落形制于徽州古村之中非常特别的。一村姓黄,分属两宗,一宗休宁黄,居于下门,上门居半;一宗安庆黄,居上门。下门进士第闻名于世,上门厅更为宏丽。上门厅传为武官黄金台所建。上门山水神灵,村庄规划更见功力,更具特色。上门厅建于村庄正中,背靠来龙山,面朝罗汉山,厅前两对又高又大的方形旗杆礅,两对六角形旗杆礅及长条石凳分列两侧。厅有四进,一进高于一进,规模大于进士第,柱子粗于进士第,建筑年代早于进士第,砖雕水平高于进士第。一进内一片大坦,两侧对称边屋。左边屋后建有周宣王庙,内置神像,空处存轿。三进享堂之上,有一高4尺,宽2尺的神龛,亦为存放圣旨之用。一进不知何年倒塌,剩下空墙体。后厅两边有住房,右前有水池。整座大厅辉煌了数百年,却于40多年前被烧毁,几天几夜,大柱子还在冒烟。

黄村的村庄规划颇具特色,堪为徽州古建筑一绝。上门村背靠三山,中来龙,左虎右狮。村人在村前筑有一口大水塘,状如弯月,三山一塘戏称“三猪共槽”,寓意兴旺发达。村中纵向辟有四条水沟,厅两侧暗沟,村两边为明沟,四沟均通月形塘,名曰“四水归堂”,寓意聚财发家。月形塘靠村一边一条线,有两处水埠供村妇浣洗,路绕月牙行。塘中荷叶田田,荷花亭亭,鱼虾成群,常年不放水,鱼儿可钓不可捉,鱼戏莲藕间,人映荷花面,村人行人共赏,月池、荷塘、火烛塘“三位一体”。古时,上门村呈“凸”字形,村前以厅为线,两侧建房不得超出此线,笔直一条,房屋布局整整齐齐。所有房屋均建成“底空”地面,即底铺石板,上置错落有致排列块砖,再盖上一两层石板,底部通风又滤水,地面不受潮。据传,上门两黄原先居于长塘坞一带,整个村庄是先建厅后盖房,规划在先的。

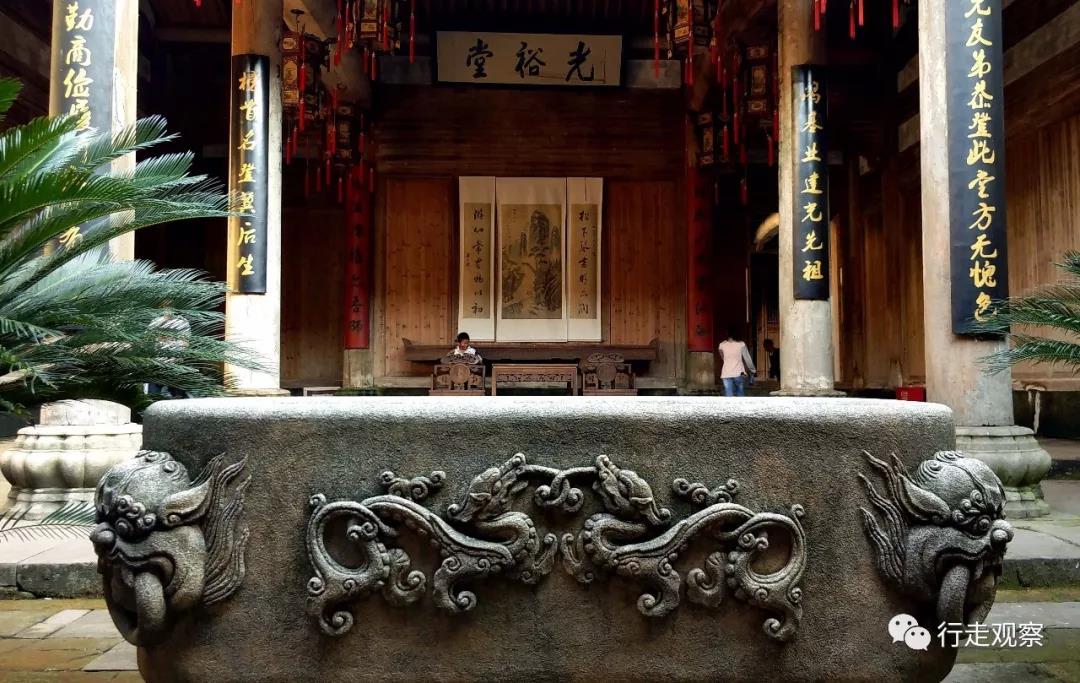

下门村庄建筑风格同上门相似,以进士第为界,一条横线拉直两条暗沟通渠,所有古民居地底地面均置空,整个村庄呈横“一”字形。后来,黄氏出了一个四品官,村中建房无地基,就在进士第左前方兴士建造了前后四进的中宪第,两侧配置附属厨房柴房,使整个村庄成了一个倒“7”字形。黄村进士第是徽州典型的祠堂建筑,由明嘉靖年间进士黄福所建,用材硕大,工艺精细,雕刻装饰精美,规模宏伟,气势壮观,对徽州古建筑研究有重要的实物价值。

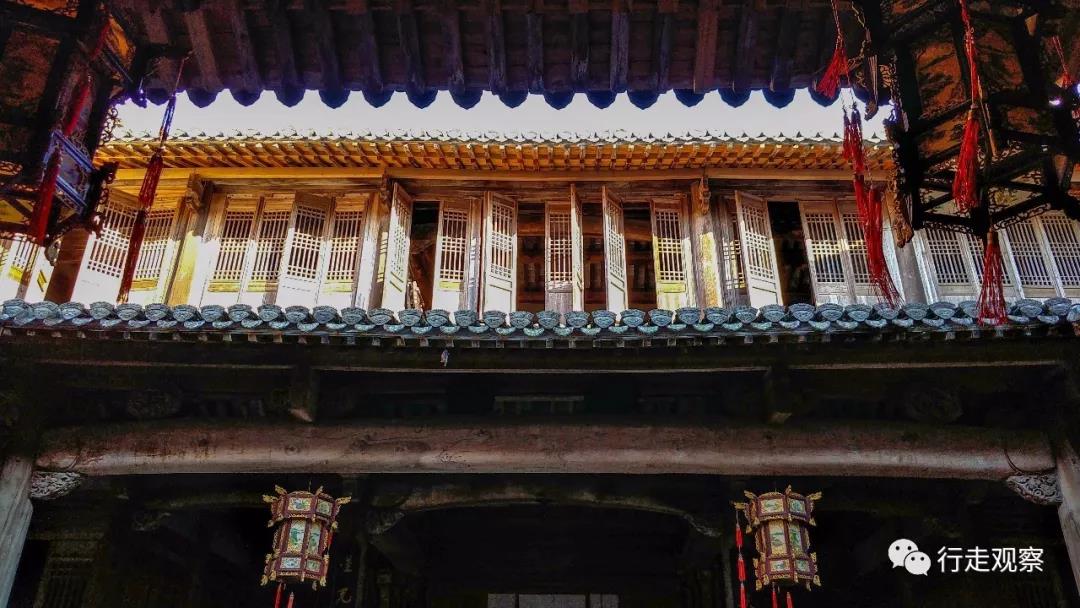

整座建筑有木柱102根,主柱围粗1.6米,选料讲究。横梁上雕楼龙、凤、狮、虎等异禽猛兽,刀法细腻,形象生动。脊高12米,进深51米,通面宽15.5米,前后共四进,依次为门楼、门屋、享堂、寝楼,每进庭院两侧均有侧廊相连。房门楼上嵌有木匾一块,上书"进士第"三个大字。

黄村人崇文尚武重教育。村中有一所百年小学,建于清末。学校对本族子女实行免费,外族子女入学适当收费,贫困家庭酌情减收和免收。1914年,著名教育家黄炎培先生亲临黄村小学视察,并留下“知君所学随年进,许我重游到皖南”的墨宝。